Ser zurdo, como ser homosexual, daltónico, o negro en el primer mundo, no supone en sí mismo defecto ni virtud. Pero es una condición que le sitúa a uno en incómoda minoría. Le obliga a vivir en un mundo diseñado para los otros, permanentemente incómodo, en el que sentirse extranjero hasta en la propia casa.

Los

botones de los electrodomésticos, las tijeras, los abrelatas, los

frenos de la bicicleta, los tornos del metro y, en definitiva, todo lo

que no sea rigurosamente simétrico estética y funcionalmente se convierte en artefactos diabólicos empeñados en llevar la contraria a la naturaleza propia.

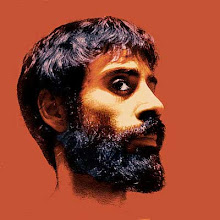

Hay

que entender, además, que no es fácil para un zurdo reconocerse en el

espejo, y eso hace la aceptación de la propia lateralidad aún más

difícil. Porque cuando un zurdo mira su reflejo no se ve a sí mismo. No. Lo que ve

es un ser inexistente: la persona que habría sido si hubiese nacido

diestra.